青春の後悔にケリはつくのか!?映画『馬の骨』桐生コウジ監督、シネ・ヌーヴォにて初日舞台挨拶

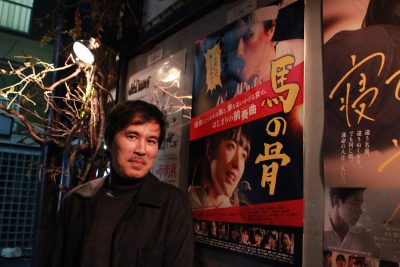

「三連休の頭に、しかもこんな遅い時間に『馬の骨』って。『ボヘミアン・ラプソディ』とかレディー・ガガとかいい音楽映画がある中で『馬の骨』を選んでいただきありがとうございます」と観客を笑わせた桐生コウジ監督。

12/22、大阪市西区のシネ・ヌーヴォにて映画『馬の骨』の公開初日舞台挨拶が行われた。

“馬の骨”とは、桐生監督が30年前にボーカルを務めたバンドだ。1983年にRCサクセションのコピーバンドとして発足。翌年から『仏教』『不潔』などのオリジナル曲でライブ活動を開始、1989年にイカ天に出演し審査員特別賞を受賞した。そんな“馬の骨”での体験を基に、青春の後悔にケリをつけようとあがき続ける男の姿を自ら脚色し、監督を務めた。

イカ天時代を振り返る

イカ天を知っているか観客に問いかけてみると、手が上がったのは1人のみ。

「若い人は知らない、イカ天という番組は 大阪では放送していなかったという事実が先日判明しました(笑)」

平成元年に始まったTBSのTV番組『いかすバンド天国』。第2次バンドブームを牽引し、“イカ天”という言葉は1989年に流行語部門大衆賞になった。出演したバンドには、たま、BEGIN、人間椅子、JITTERIN’JINN、カブキロックス、FLYING KIDS、マルコシアス・バンブ、BLANKEY JET CITYなど今でも活躍しているバンドも多い。

「土曜日の夜に生放送で。イカ天に出演した翌日からもライブハウスのチケットが sold outが続出したっていうくらい社会現象になった。でも“馬の骨”は一向に変わらなかったです」

制作費の葛藤

映画の冒頭に“馬の骨”が出演した際のイカ天の映像が流れる。TBSに借りたが予想以上に使用料が高かったという。“馬の骨”の楽曲『六根清浄』の演奏シーンを使ったが、

「六根!で●万円、清浄!で●万円ですよ(笑)」と苦笑い。

「制作費は、自分のテレビ番組を借りる部分に一番お金かかっていて、その次にお金かかっているのが工事現場の重機(笑)」

と制作費の苦労を語った。

イカ天審査員特別賞の盾に込められた思い

なぜ30年前のバンド、“馬の骨”をテーマにした映画を撮ろうとしたのか?

映画の中にも出てきたイカ天の審査員特別賞の盾が、すべての始まりだったという。

「バンド解散した時点でバンドへの未練とか音楽への未練を一切ないつもりだったんだけども、あの盾がなぜか大事に飾ってあったんですよ、30年間。どこか自分の中でひきずってる部分があるんじゃないのかなって。平成元年に始まった番組なんで区切りとして平成の最後に自分の思いをここに込めたいなというのは強くありました」

“馬の骨”解散後、俳優に転身し、北野武監督の映画に出演、さらに映画『ディアーディアー』(菊地健雄監督)のプロデュースも行っている。今回はさらにもう一転、監督を務めた。

「実際自分がどっちに行きたいのかなってずっと自問自答の30年で。この先どこに行くかわかんないっていう気持ちは僕もそうで、答えが見つからない。迷いを抱えていたんでこの映画にたどり着いたんです」

当初は若手の監督にもオファーしたが断られ、30年前の時代背景やイカ天、曲の解釈が分かってないと難しいと判断し、自ら監督をする決断をしたという。

「今回たまたまです。この後ボクがまた監督に行くっていうことはないです」

音楽映画としてのこだわり

もう一人の主役として、地下アイドル・桜本町ユカ役で2017年のNHK朝ドラ『ひよっこ』で好演した小島藤子さんが出演している。地下アイドルという設定にしたことについては、

「歌手になりたくて東京に出てきて、頑張っているんだけどもなかなか芽が出なくて。そして地下アイドルに惰性で入っていく状態が、30年前の僕に似てるのかなと。30年前の姿を彼女に投影したくてユカっていうキャラクターを作って。その居場所として、一人ではやっていけないからグループ、そういう順番で設定を作っていきました」

音楽映画としてこだわったのは、出演者本人たちによる演奏だったという。

「小島藤子ちゃんは半年前からスタッフルームに入るとずっとギターの練習をしてましたね。下手でもいいから生っぽい感じを出したいなと」

各出演者たちも3ヶ月ぐらい前からずっとスタジオに入って練習した。

そんな演奏のシーンも見どころとなっている。

ブレない人たち

現在ではイカ天を知らない若い人も多い中、当時から30年間続いているバンドもある。

「みんなブレてないんですよ」と、桐生監督は語る。

「たまの石川浩司さんは、お金の儲けのことを考えたら30年もやってらんない。でも僕の好きな音楽はずっと変わってないんで。それをブレずにやってられるのは、自分の誇りと何かがあると、言ってたんで。カブキロックスの氏神さんにしても未だにあの扮装で踊って歌ってるんですよ。ウケけるんだよね、それがまた」

ブレない人々に尊敬の念を持ちつつ、自分のやり方も否定しない。

「僕みたいに全然違う形で何かを表現してるっていうのもまた一つの方法だし、表現方法は色々あるんで」

シネ・ヌーヴォ代表取締役であり大阪アジアンの映画祭の司会でおなじみの江利川憲さんが客席から、

「非常に身につまされて観ていました。また監督を頑張って欲しいなと思いました」

とエールを送った。

最後に桐生監督は、

「年末間近のところ、お越しいただきありがとうございます。イカ天を知らない若い世代、イカ天が懐かしい人たち、どちらにも楽しんでいただける音楽コメディだと自負しております。写真撮影オッケーなのでツイッターに乗っけてシネ・ヌーヴォに年末年始この映画見に行こうよと宣伝していただければ幸いでございます。ありがとうございました!」

後ほど、桐生監督が江利川さんとのメールのやり取りで知ったのは、馬の骨がイカ天に出演した1989年は、江利川さんにとっても思い出深い年であったことだ。山形国際ドキュメンタリー映画祭が始まった年であり、江利川さんが初めて自身のエッセイ集を上梓した年で、今のところ唯一の著書であり、「イカ天の盾」のようなものだと。その意味でも、「身につまされた」のだという。

ノスタルジーではなく、自分を突き動かす何かとどう向き合うか。そんな問いかけが観る人の心に真っ直ぐ響く。

シネ・ヌーヴォは1/11まで、来年1/5から一週間、神戸の元町映画館でも上映予定となっている。